纪振双:转型发展阶段,光伏产业技术研究的重点和方向

2019年11月15日,国际能源网全媒体平台在北京举办了“2019第四届中国光伏产业论坛”。国务院原参事、科技部原秘书长石定寰,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华,隆基绿能科技股份有限公司创始人兼总裁李振国,江苏日托光伏科技有限公司总裁张凤鸣,展宇光伏科技(中国)有限公司总经理宋钰等40多位行业和企业领导、专家出席了会议。会上,鉴衡认证中心纪振双做了题为“光伏产业技术研究的重点和方向”的演讲。以下为演讲实录,并经作者进一步整理▼

一、光伏正处于转型发展阶段,需要用创新性思维、依靠科技进步解决行业发展中面临的问题

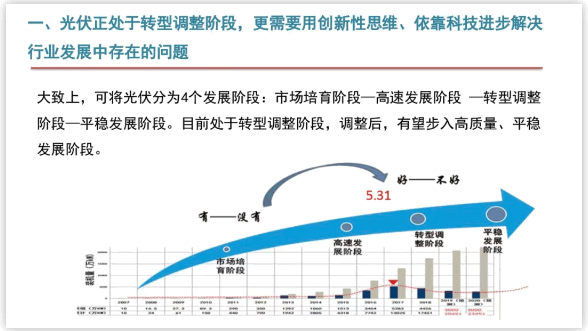

国内的光伏产业,以第一批特许权项目为起点,大致上,可将其划分为4个发展阶段。2012年以前,处于市场培育阶段;2013年至2018年上半年,为高速发展阶段;以“531”新政为节点,光伏步入转型发展阶段;调整后,有望步入高质量、平稳发展阶段。

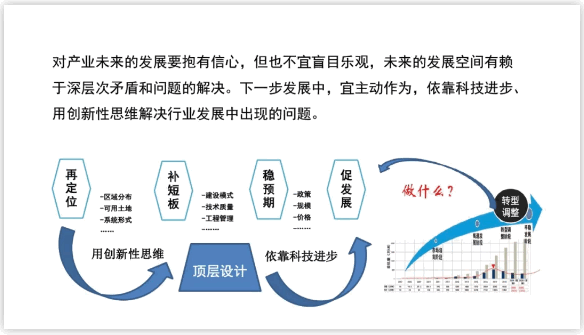

任何一个产业,都有其自身的发展规律,处于不同发展阶段,需要解决的问题也会不一样。对光伏而言,前2个阶段,重点解决的是“有没有”的问题;产业发展到一定规模以后,需要解决的是“好不好”的问题。处于转型调整阶段的光伏,可以用“再定位、补短板、稳预期、促发展”十二个字来概括此间需要重点解决的问题。

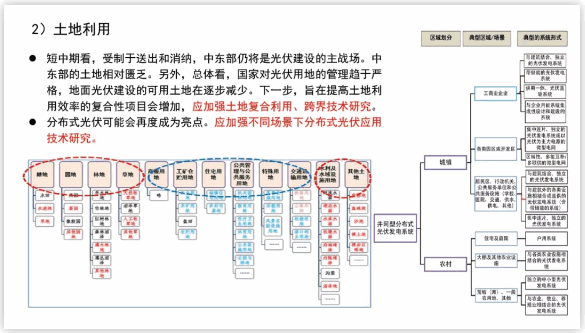

再定位:包括重点发展区域、土地利用方式及系统形式及其他方面的定位。近两年,行业上一直在争论产业发展重心是放在用电负荷较高的中东部,还是资源条较好的西部。持不同观点的人,各有说辞。总体感觉,从国家层面,需要给出一个兼顾短、中、长期发展需要,便于企业投资决策的方向性定位或政策性引导。个人判断,短、中期内,受制于消纳和送出,中东部仍将是光伏的主战场,对中东部,土地和接入将成为产业发展的制约性因素,从技术角度,“复合化、集约化、立体化、集群化”将是缓解上述矛盾和问题的有效手段。“复合化、集约化”重点指土地的复合及集约化利用;“立体化”重点指与各类建筑结合的分布式光伏;“集群化”重点指多站点的统筹规划、建设和集群控制。

补短板:包括技术质量和标准方面的短板,工程建设模式和管理及其他方面的短板。技术质量方面存在的问题,是个老生常谈的话题,现在需要的是做,而不是说。在工程建设方面,下一步,应朝着“集中、集约、集成”的方向发展。“集中”指产业的集中度;“集约”是指精细化管理,包括产业分工;“集成”不单指光伏本身,还包括光伏与农、牧、渔及其他“+”性质产业的集成,及与各类建筑的集成。

稳预期:主要包括产业政策、装机规模、售电价格。不同于其他行业,尽管市场化交易已占一定比例,但短中期内“统购统销、上下一盘棋”的电力格局不会有大的变化,光伏的发展仍离不开政策支持,需要给行业一个稳定的政策预期。另外,2019年的装机低于预期已是定局,目前,对行业未来的发展,有乐观派,也有保守或悲观派。中国已是全球光伏产业的领头羊,从有利于产业稳步发展的角度,需要给出个相对合理的预期。个人觉得,未来产业的发展规模,一是取决于政策的支持力度,更重要的是制约产业发展的深层次矛盾和问题的解决情况。

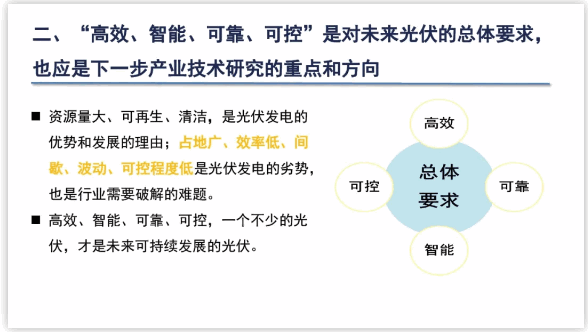

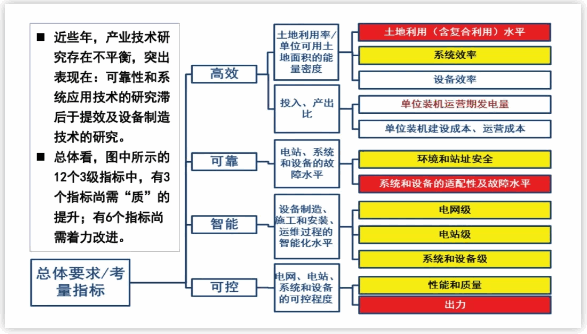

二、“高效、智能、可靠、可控”是对未来光伏的总体要求,也应是下一步产业技术研究的重点和方向

总体看,光伏应用的技术水平还不高。围绕“高效、智能、可靠、可控”这8个字,我们可以用12个3级指标进行量化考评。近几年,围绕这些指标,鉴衡认证中心也做了些针对性的评估工作,总体看,相当比例的电站在土地的集约化利用、系统设计及设备选型的适配性、运行过程的故障管理、性能和质量的可控程度等方面尚处于及格线下;相当比例的电站在效率水平、自动监测和控制、站址和结构安全等方面还需要“质”的提升。

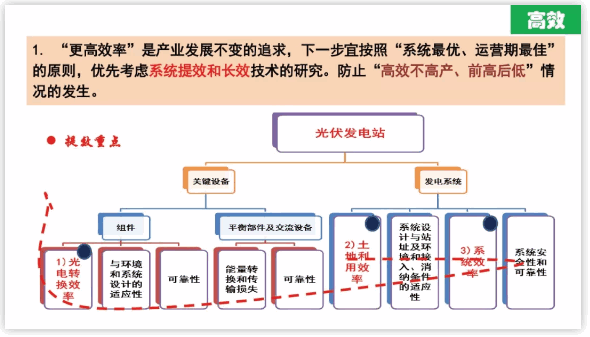

1. “更高效率”是产业发展不变的追求,下一步宜按照“系统最优、运营期最佳”的原则,优先考虑系统提效和长效技术的研究。防止“高效不高产、前高后低”情况的发生。

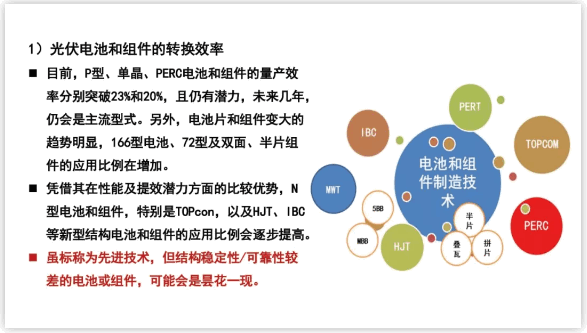

1)在光伏电池和组件的转换效率方面,目前,P型、单晶、PERC电池和组件的量产效率分别突破23%和20%,且仍有潜力,未来几年,仍会是主流型式。另外,电池片和组件变大的趋势明显,166型电池、72型及双面、半片组件的应用比例在增加。凭借在性能及提效潜力方面的比较优势,N型电池和组件,特别是TOPcon,以及HJT、IBC等新型结构电池和组件的应用比例会逐步提高。一些虽然标称为先进技术,但结构稳定性/可靠性较差的电池或组件,可能会是昙花一现。

2)在土地利用方面,短中期看,受制于送出和消纳,中东部仍将是光伏建设的主战场。中东部的土地本身相对匮乏,另外,从总体看,国家对光伏用地的管理也趋于严格,地面光伏建设的可用土地正在逐步减少。下一步,旨在提高土地利用效率的复合性项目将会增加,因此应加强土地复合利用、跨界技术的研究。另外,分布式光伏可能会再度成为亮点,应加强不同场景下分布式光伏应用技术的研究。

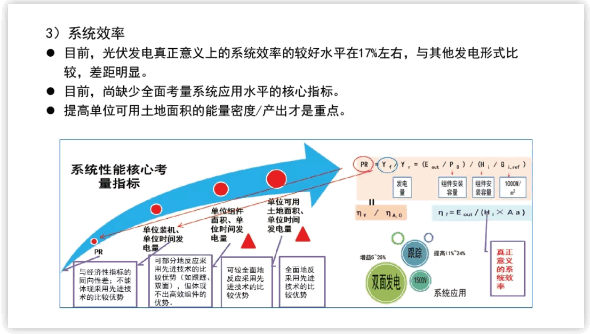

3)在系统效率方面,目前,光伏发电真正意义上的系统效率的较好水平在17%左右,与其他发电形式比较,差距明显。应加大这方面的研究力度,特别在应用端。另外,目前尚缺少全面考量系统应用水平的核心指标,下一步,宜以提高单位可用土地面积的能量密度/产出为重点。

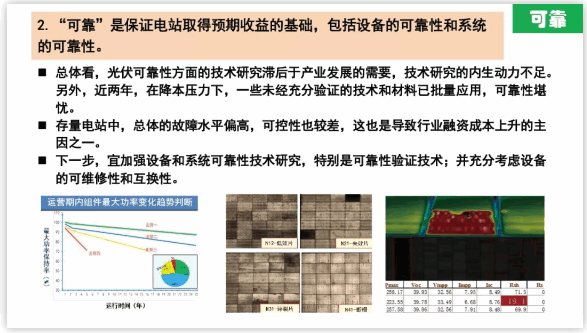

2.“可靠”是保证电站取得预期收益的基础,包括设备的可靠性和系统的可靠性。

总体来看,光伏可靠性方面的技术研究滞后于产业发展的需要,技术研究的内生动力不足。另外,近两年,在降本压力下,一些未经充分验证的技术和材料已批量应用,可靠性堪忧。存量电站中,总体故障水平偏高,可控性也较差,这也是导致行业融资成本上升的主因之一。下一步,宜加强设备和系统可靠性技术研究,特别是可靠性验证技术,并充分考虑设备的可维修性和互换性。

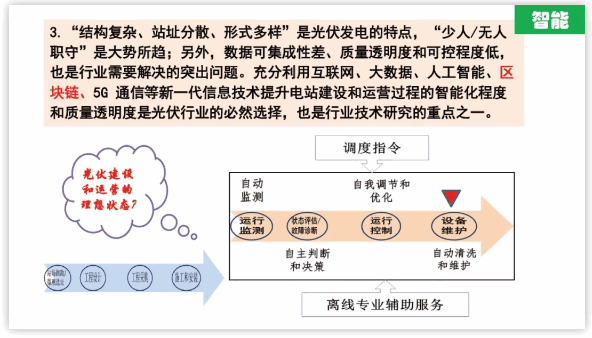

3.“结构复杂、站址分散、形式多样”是光伏发电的特点,“少人/无人职守”是大势所趋;另外,数据可集成性差、质量透明度和可控程度低,也是行业需要解决的突出问题。充分利用互联网、大数据、人工智能、区块链、5G 通信等新一代信息技术提升电站建设和运营过程的智能化程度和质量透明度是光伏行业的必然选择,也是行业技术研究的重点之一。

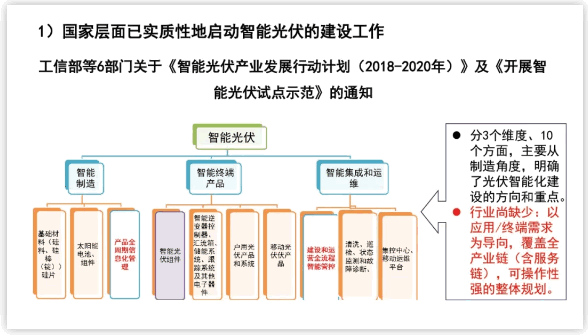

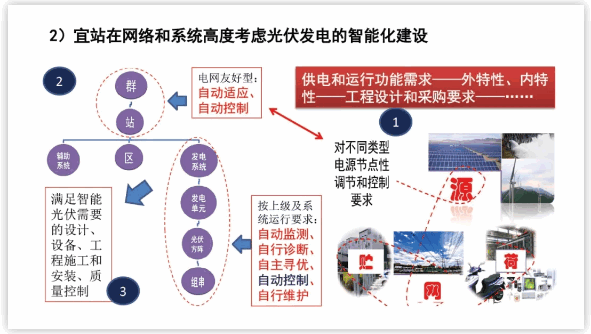

目前,在国家层面已实质性地启动了智能光伏的建设工作,工信部等6部门发布的《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》中,从3个维度、10个方面,重点针对制造端,明确了光伏智能化建设的方向和重点。总体看,行业尚缺少以应用/终端需求为导向,覆盖全产业链(含服务链),可操作性强的整体规划。下一步,可按照“自动监测、自动适应、自主控制、自行诊断、自主寻优、自行维护”的“6自”方向,开展智能化光伏建设的总体规划,包括技术研究工作。

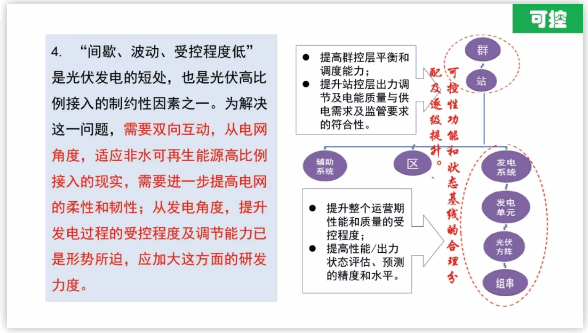

4. “间歇、波动、受控程度低”是光伏发电的短处,也是光伏高比例接入的制约性因素之一。为解决这一问题,需要双向互动,从电网角度,适应非水可再生能源高比例接入的现实,需要进一步提高电网的柔性和韧性;从发电角度,提升发电过程的受控程度及调节能力已是形势所迫,应加大这方面的研发力度。

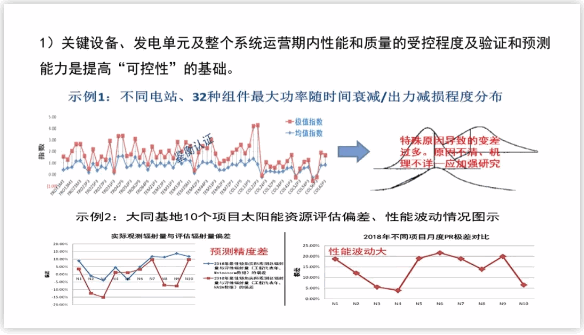

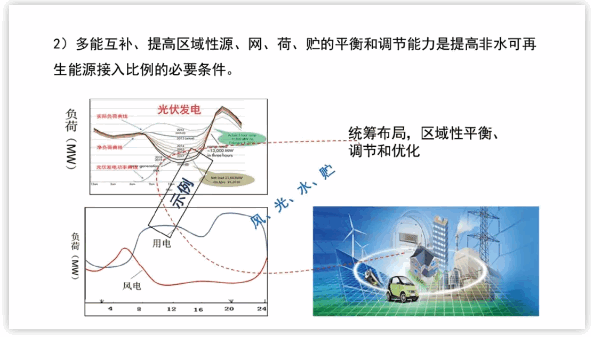

关键设备、发电单元及系统运营期内性能和质量的受控程度及验证和预测能力是提高“可控性”的基础。多能互补、提高区域性源、网、荷、贮的平衡和调节能力是提高非水可再生能源受控程度及接入比例的必要条件。下一步,宜在提高设备和系统的性能和质量水平,以及各层级,特别是群控能力上下功夫。

“光伏产业技术研究的重点和方向”演讲PPT

文 | 纪振双 北京鉴衡认证中心副主任